不可能を覆した発明:熱力学の常識を破る瞬間

私たちが住む世界では「エネルギーは創造も破壊もできない」という熱力学第一法則が科学の根幹を成している。だが、もしも誰かが真の永久機関を発明していたら?その一点から歴史は大きく分岐し、現代文明は全く異なる姿を見せていたはずだ。

熱力学パラダイムの崩壊:科学史の転換点

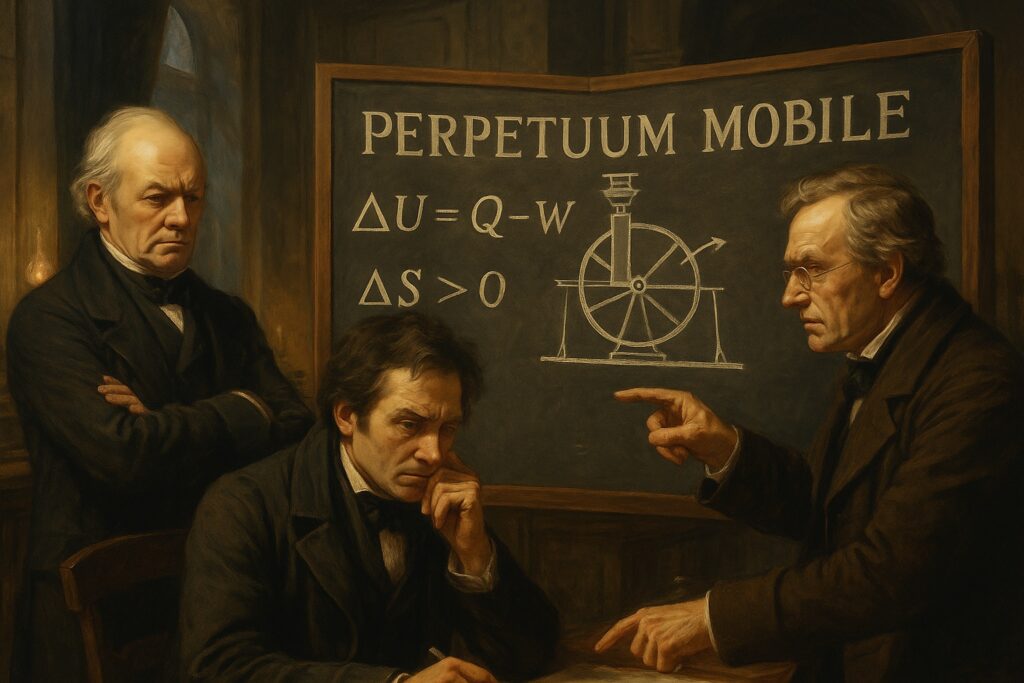

19世紀初頭、科学界ではサディ・カルノーやジュール、クラウジウスらによって熱力学の基本法則が定式化されつつあった。エネルギー保存則(熱力学第一法則)とエントロピー増大則(熱力学第二法則)は、永久機関の実現が不可能であるという科学的コンセンサスを形成していた。実際の歴史では、1775年にフランス科学アカデミーは永久機関に関する発明の審査を拒否する方針を打ち出し、19世紀には多くの国の特許庁が永久機関の特許申請を受け付けなくなっていった。

科学者たちは「第一種永久機関」(エネルギーを無から生み出す装置)と「第二種永久機関」(熱の全てを仕事に変換する装置)の両方が物理法則に反するとして否定してきた。この確固たる科学的見解は産業革命期の技術発展の方向性を決定づけ、石炭・石油・電気を基盤とするエネルギー体系を発展させる道を選ばせた。多くの発明家たちが永久機関の開発に挑戦したが、いずれも物理法則の壁を超えることはできなかったのが私たちの世界線である。

量子レベルの偶然:1832年ファラデーの歴史的発見

我々の仮想世界では、1832年、イギリスの科学者マイケル・ファラデーが電磁誘導の研究中に偶然の発見をする。ファラデーは特殊な金属合金と磁場の相互作用を調査していた際、量子レベルの特異点とも言える現象に遭遇した。彼が「永続的誘導効果」と名付けたこの現象は、外部からのエネルギー供給なしに電流を持続して生み出す特性を示した。

当初、ファラデーは測定誤差や未知の外部要因を疑ったが、厳密な実験条件下で繰り返し同じ結果が得られた。彼は慎重に研究を進め、1834年に王立協会で初めてこの発見を発表した。科学界は当初強い懐疑心を示したが、ファラデーの厳密な実験手法と詳細なデータは否定しがたかった。

この発見は量子力学の萌芽期に当たり、古典物理学の枠組みでは説明できない現象として、理論物理学に大きな課題を投げかけた。ファラデーの永久機関(後に「ファラデー・ジェネレーター」と呼ばれる)は、ナノスケールでの量子トンネル効果と磁場の特殊な相互作用により、従来の熱力学法則が適用されない領域で動作するという理解が進んでいった。

産業革命の変貌:エネルギー無制限時代の幕開け

ファラデーの発明から20年以内に、永久機関技術は急速に実用化されていった。1850年代には初期の「永続エネルギージェネレーター」が工場や鉄道に導入され始め、蒸気機関に代わる新たな動力源として産業界に革命をもたらした。従来のエネルギー源と比較して、維持費が極めて低く、環境汚染もなく、設置場所を選ばないという利点から、急速に普及していった。

1860年代までに、永久機関技術は小型化・高効率化が進み、家庭用発電機として一般家庭にも普及し始めた。この技術革新は産業構造を根本から変え、石炭採掘業は急速に縮小し、代わりに高度な金属加工と精密機械工学が新たな基幹産業として台頭した。

エネルギーコストの劇的な低下は生産活動全般に影響を及ぼし、19世紀後半の経済成長率は実際の歴史よりも大幅に高まった。電力の普及速度も加速し、1880年代には現実世界の1930年代に相当する電化率が達成された。永久機関の発明がなければ石油の時代を迎えていたはずの19世紀末から20世紀初頭は、代わりに「無限エネルギー社会」への移行期となった。

都市の姿も大きく変わった。工場からの煙や排気ガスがない清潔な都市環境が実現し、公衆衛生状態の向上から平均寿命も延びた。また、エネルギー資源をめぐる国家間の競争や植民地獲得競争も異なる形をとり、石油や石炭の埋蔵量よりも、永久機関の製造技術と知的財産権の確保が国力の源泉となっていった。

世界秩序の再編成:エネルギー地政学の消滅

永久機関技術の普及から100年が経過した20世紀中盤になると、世界の政治的・経済的地図は私たちの知る歴史とは全く異なるものになっていた。最も顕著な変化は「エネルギー地政学」の消滅である。石油や天然ガス、石炭といった化石燃料の埋蔵量が国家の富や力に直結する構図がなくなり、中東地域の国際的重要性は大きく変化した。

代わりに台頭したのは、永久機関の高度な製造技術と革新的応用能力を持つ国々である。ドイツ、日本、スイスといった精密工業に優れた国々が相対的に強い影響力を持つ一方、資源国家の多くは異なる発展経路を模索することになった。

第一次・第二次世界大戦の原因も変化し、領土拡大や資源確保よりも、技術覇権と知的財産権をめぐる争いが中心となった。実際の歴史で冷戦時代に発生した多くの紛争は、この世界線では起こらなかったか、全く異なる形で展開された。

特に注目すべきは宇宙開発の加速である。無尽蔵のエネルギー源を持つ宇宙船の開発により、1930年代には初期の月面着陸が達成され、1950年代には火星有人探査が実現した。2025年の現在、太陽系内の複数の惑星や衛星に恒久的な人類の前哨基地が設立されている。

環境問題の様相も大きく異なる。化石燃料による大気汚染や温室効果ガス排出の問題は発生せず、地球温暖化は主要な環境問題とはならなかった。しかし、永久機関の大規模利用による微細な電磁場変動が地球の磁場や生物の行動パターンに影響を与えるという新たな環境問題が浮上している。

無限エネルギー世界の風景:2025年の日常

2025年の東京の朝は、無音で浮遊する交通機関の整然とした流れから始まる。建物の外壁には「永続エネルギーセル」が組み込まれ、各建築物が完全にエネルギー自立している。高層ビルは数キロの高さに達し、垂直農場や住居、オフィス、娯楽施設が一体となった自己完結型コンプレックスを形成している。

都市の中心部には量子重力制御装置を備えた「浮遊公園」が点在し、市民は地上数百メートルの空中緑地で余暇を楽しむ。各家庭には小型の「家庭用マターリプリケーター」が普及し、多くの日用品は必要に応じて分子レベルで合成される。廃棄物も原子レベルで分解・再利用されるため、廃棄物処理問題は実質的に解決している。

交通システムは個人用浮遊ポッドと高速真空管輸送の組み合わせで構成され、地球上のどこへでも数時間以内に到達できる。国際宇宙港からは毎日、月や火星、さらには木星の衛星への定期便が出発し、約25万人の人間が地球外に恒久的に居住している。

医療技術も飛躍的に進歩し、ナノマシンによる体内治療が一般化。平均寿命は120歳を超え、多くの高齢者が70代の体力と知力を維持している。無限エネルギーを利用した計算機は量子コンピューティングを遥かに超える処理能力を持ち、高度な人工知能が社会基盤の多くを管理している。

しかし、技術の恩恵は世界に均等に行き渡っているわけではない。永久機関の製造には依然として高度な技術力が必要であり、技術格差に基づく新たな形の国際的不平等が生じている。

可能性の反芻:歴史の分岐から学ぶもの

永久機関が発明された世界線の考察から、私たちは何を学べるだろうか。この仮想歴史は、単一の技術的ブレイクスルーが人類の発展経路をいかに根本的に変えうるかを示している。永久機関という「不可能な発明」が実現した世界では、エネルギー制約から解放された人類の創造力が爆発的に発揮され、私たちの想像を超える社会が構築されたことだろう。

しかし同時に、この仮想史は私たちの世界の物理法則の重要性も再認識させる。熱力学の法則は人類の技術発展に制約を課す一方で、宇宙の秩序と安定性を保証する基本原理でもある。永久機関が不可能であるという事実は、私たちに資源の有限性と持続可能性の追求を余儀なくさせ、それが技術革新の原動力ともなってきた。

現実世界における再生可能エネルギーの開発や核融合研究は、永久機関の夢に最も近づく試みと言えるかもしれない。私たちは物理法則の制約の中で、いかに効率的かつ持続可能なエネルギーシステムを構築できるかという課題に向き合っている。

永久機関という「叶わぬ夢」は、エネルギーの本質と限界について考え続けることの重要性を私たちに教えている。仮想世界の豊かさを夢見る一方で、現実の物理法則の中で最大限の可能性を追求する挑戦こそが、人類の真の叡智なのではないだろうか。

コメント